Freitag, 26. Februar 2016

2. Das Lenkgetriebe

Das Lenkgetriebe eines Kraftfahrzeuges überträgt die Drehbewegung des Lenkrades je nach Bauart entweder direkt oder indirekt über Gestänge auf die Spurstangen. Es soll leichtgängig sein, aber Fahrbahnstöße zum Lenkrad hin dämpfen und zugleich dem Fahrer ein Gefühl für die Straße vermitteln.

Man unterscheidet Bauformen mit Schnecken, mit Gewindespindeln und mit Zahnrädern. Es gab verschiedene Ansätze, Lenkkräfte und Verschleiß zu vermindern, indem man Gleitreibung durch die geringere Rollreibung ersetzte. Bei schweren Fahrzeugen wird das Lenken durch zusätzliche Energie (elektrisch, hydraulisch, pneumnatisch) unterstützt. (Servolenkung).

-

• Die einfache Schneckenlenkung arbeitet wie ein Schneckengetriebe. Wegen des kleinen Schwenkwinkels am Lenkstockkhebel genügt ein Sektor eines Zahnrades („Zahnsegment“) an der Abtriebsseite.

-

• Die Fingerlenkung ist eine Schneckenlenkung, bei der das Schneckenrad als Teil eines Kronenrades mit einem oder zwei Zähnen ausgeführt ist, das heißt, diese Zähne („Lenkfinger“) greifen seitlich in die Schnecke ein. Bei gleichem Abstand der Wellen kann die Übersetzung größer sein als bei der Schneckenlenkung.

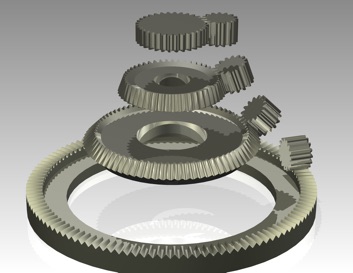

Kronenradgetriebe

Abgebildet sieht man oben eine Strinradverzahnung, darunter unter 30°/60°/90° Achswinkel verschiedene Ausführungen von Kronenradverzahnungen.

1923 beantragte der britische Ingenieur Reginald Bishop ein Patent für ein verbessertes Fingerlenkgetriebe, das 1924 erteilt wurde. Der Lenkfinger trägt eine wälzgelagerte Rolle. Weil die Rolle mit ihrer Lagerung einen gewissen Durchmesser nicht unterschreiten kann, ist die Steigung der Lenkschnecke groß und die Übersetzung der Lenkung entsprechend klein. Lenkgetriebe von Bishop waren vor dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien verbreitet.

Ross-Lenkung

Der Hersteller Ross Gear and Tool Company Inc., erhielt Ende 1925 ein Patent auf das später allgemein als Ross-Lenkung bezeichnete Lenkgetriebe. Der Lenkfinger, ein runder Zapfen, ist selbst drehbar auf einem Hebel an der Lenkhebelwelle rollengelagert und greift in das Schneckengewinde ein. Die Übersetzung kann kleiner sein, weil der Finger dünner ist als bei Bishop und veränderlich, wenn die Schnecke nicht mit konstanter Steigung ausgeführt wird. Ross stellte auch Lenkungen mit feststehenden und mit zwei Lenkfingern her.

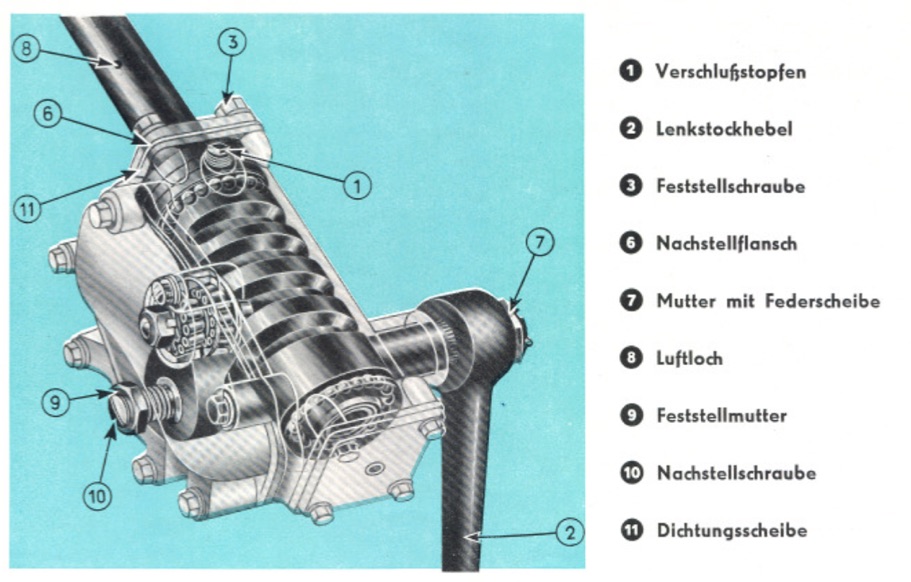

Quelle: Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF)

Gemmer-Lenkung

Die Gemmer-Lenkung (nach dem Hersteller Gemmer Manufacturing Co.) ist eine von Henry Marles aus der Schneckenlenkung entwickelte Bauart, die die Patente von Bishop und Ross nicht verletzt. Sie wird auch Rollenlenkung genannt. Eine quer auf der Lenkhebelwelle gelagerte Rolle mit zwei oder drei umlaufenden Zähnen greift in die Schnecke ein. Diese ist als Globoidschnecke ausgeführt, das heißt ihr Durchmesser nimmt zu den Enden hin zu, da die Zähnezahl des Schneckenrades (also der Rolle) zu klein ist, um über den ganzen Schwenkwinkel von etwa 90 Grad in eine zylindrische Schnecke eingreifen zu können. Bei Geradeausfahrt ist das Übersetzungsverhältnis gering, was die Lenkpräzision und damit die Spurhaltung verbessert, und steigt mit zunehmendem Lenkeinschlag, wodurch die Kraft am Lenkrad beim Einparken kleiner wird.

Quelle: Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF)

Die Spindellenkung betätigt den Lenkhebel über eine auf einer Gewindespindel laufende Lenkmutter. Diese muss die Spindel nicht völlig umschließen, sondern kann auch als vom Lenkhebel seitlich an die Spindel gedrücktes Teil einer Mutter ausgebildet werden, um so das Lenkspiel einstellen zu können. Diese Variante wurde z. B. bis 1961 im VW Käfer verwendet. Die Lenkmutter kann auch geteilt ausgeführt sein, damit das Spiel eingestellt werden kann. Um die Lenkbewegung weiter zu übertragen, kann die Mutter entweder aussen als Zahnstange ausgebildet sein, die in ein entsprechendes Ritzel auf der Lenkhebelwelle eingreift, oder sie trägt einen Zapfen, der am Lenkhebel gelagert ist.

Die Kugelumlauflenkung (auch Kugelmutterlenkung[3] genannt) ist die Bauform der Spindellenkung, bei der die Gleitreibung zwischen Gewindespindel und -mutter durch die geringere Rollreibung von Kugeln ersetzt wird, die in den Gewindegängen umlaufen.

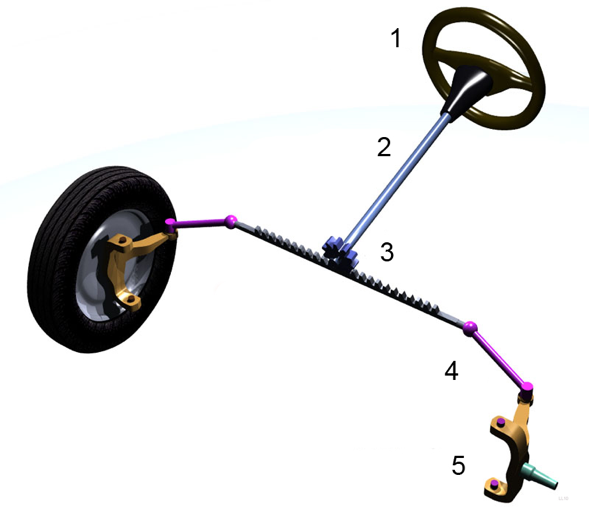

Bei der Zahnstangenlenkung greift ein Ritzel auf der Lenksäule in die Zähne der Zahnstange ein. Die Zahnstange ist verschiebbar im Gehäuse der Lenkung gelagert und direkt über zwei Spurstangen mit den Lenkhebeln der Räder verbunden. Über ein gefedertes Druckstück wird die Zahnstange an das Ritzel gepreßt, um Spiel zu vermeiden. Weil sie ohne weiteres Gestänge mit Lenkhilfs- und Umlenkhebeln auskommt, ist sie billig zu produzieren, einfach zu montieren und einzustellen und kompakt.