Mittwoch, 28. November 2018

Feinauslegung von Verzahnungen: Optimierung der Zahnfedersteifigkeiten

Schwingungsverhalten von Zahnrädern

Änderung der Verzahnungssteifigkeit

Für die Auslegung von Verzahnungen gibt es verschiedene Zielstellungen. Neben der mechanischen Optimierung der Zahnradgeometrie zur dauerfesten Drehmomentübertragung gibt es noch die möglichst gleichmäßige Drehmomentübertragung. Dadurch kommt es zur Anregung von Drehschwingungen, die sich auch über die Stoßanregung der Zahnräder über die Wellen bis in die Lager überträgt und hier eine radiale Schwingungsanregung auf das Gehäuse erzeugt. Dadurch entsteht Körperschall (Vibrationen) und damit verbunden auch die Abstrahlung von Luftschall über das Gehäuse an die Umgebungsluft und damit Geräuschanregung.

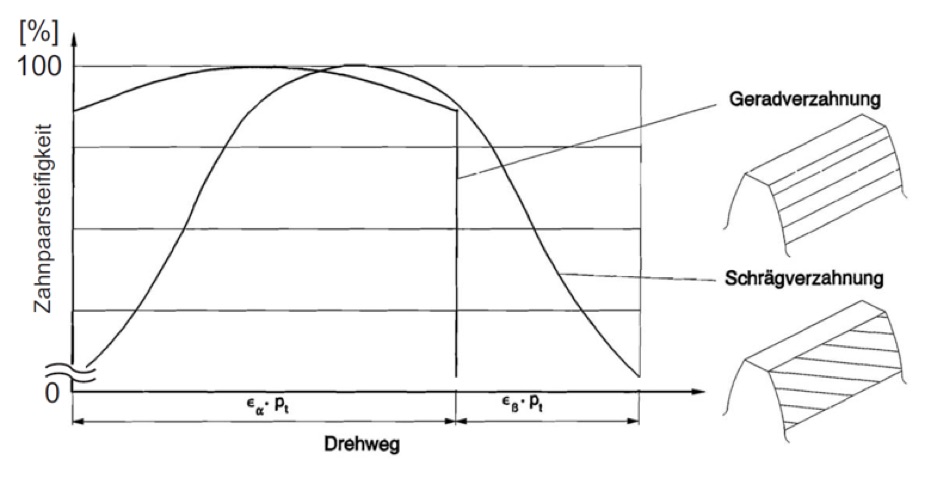

Eine Größe um die gleichmäßige Drehmomentübertragung zu bewerten ist die Verzahnungssteifigkeit. Ein Zahneingriff über dem Drehwinkel ist ja immer verbunden mit dem Wechsel eines Zahnpaares auf ein anderes … praktisch wie eine Staffelübergabe. Bei hoher Last verbiegt sich die belastete Zahnpaarung und erzeugt damit einen lastabhängigen Winkelversatz. Eine Zahnradpaarung kann durch ein Federmodell ersetzt werden, welches zuerst mit einer konstanten Federkonstante gerechnet wird und eine lastabhängige Kraft verursacht einen Winkelversatz. Da jede Verzahnungspaarung über dem Drehwinkel auch mal die Last an die nachfolgende Paarung abgibt, kommt es bei der Lastübergabe (Staffelübergabe) zum Eingriff von 2 Zahnpaarungen gleichzeitig. Die Last ist dieselbe, der Widerstand (Federkonstante) aber wird höher und damit ist der Winkelversatz aufgrund der höheren Federsteifigkeit kurzzeitig geringer. Dieses Wechselspiel wiederholt sich zyklisch und regt Drehschwingungen und radiale Schwingungen an.

Als Verzahnungssteifigkeit, manchmal auch Zahnfedersteifigkeit genannt, bezeichnet man den Quotient aus der am Zahn auftretenden Kraft und der durch diese Zahnkraft entstehende Verformung des Zahns. Man erhält sie durch Superpostition der einzelnen Steifigkeiten aller Zahnpaare, die sich gerade im Eingriff befinden.

Beim Abwälzen eines Zahnradpaars ändert sich im Takt der Zahneingriffsfrequenz fZ die Anzahl der im Eingriff befindlichen Zähne zwischen n und n+1. Dieser Wechsel zwischen Einzel- und Mehrfacheingriff führt dazu, dass zugleich auch die Belastung am einzelnen Zahn unterschiedlich groß wird. Es kommt zu einem Kraftabfall, jedes Mal wenn Einzel- in Mehrfacheingriff übergeht. Die Änderung der Verzahnungssteifigkeit tritt auch bei geometrisch fehlerfreien Verzahnungen auf und verursacht vor allem bei Geradverzahnungen den Großteil der Geräusch- und Schwingungsanregung.

Die Profilüberdeckung epsilon_alpha ist dabei ein Kennwert der angibt, wie viele Zahnpaarungen immer gemittelt im Eingriff sind … allerdings nur bei Geradverzahnungen. Dieser Wert sollte immer größer 1 sein, was sicherstellt dass eine Lastübergabe von einer Zahnpaarung zur nächsten überhaupt möglich ist.

Dabei ist besonders die Überdeckung eines Zahnradpaars aussagekräftig. Die Profilüberdeckung wird bei Geradverzahnungen meist zwischen 1,1 und 1,5 gewählt und beschreibt den zeitlichen Mittelwert der Anzahl der Zahnradpaare im Eingriff. Die Gesamtüberdeckung ergibt sich aus der Summe von Profilüberdeckung epsilon_alpha und Sprungüberdeckung epsilon_beta, wobei die Sprungüberdeckung vom Schrägungswinkel der Schrägverzahnung abhängt und bei Geradverzahnungen immer gleich null ist.

Die Sprungüberdeckung epsilon_beta gibt bei Schrägverzahnungen an, wie viele Zähne eines Zahnrades gemittelt gleichzeitig im Einsatz sind. Allerdings ist bei Schrägverzahnungen die Zahnsteifigkeit nicht konstant, sondern die Übergabe der Last von einem Zahn zum nächsten über den beginnenden Zahnkontakt fängt durch die Schrägung immer außen an. Hier ist der Zahn weicher als wenn er die Last genau ist der Mitte trägt, weil die seitliche Abstützung in das Zahnrad hinein unterschiedlich ist. Am Rand steht ein Zahn ja auf einer Seite frei, auf der anderen Seite gibt es eine Abstützung. Wird der Zahn mittig belastet, so kommen beidseitig Abstützungen zum Tragen, was zu einer höheren Zahnsteifigkeit führt.

Die Schwankungen der Verzahnungssteifigkeit sind bei hoher Gesamtüberdeckung deutlich geringer, weshalb Schrägverzahnungen im fehlerlosen Zustand auch weniger Anregung als Geradverzahnungen aufweisen.

Abb.: Federsteifigkeit eines gerad- und eines schrägverzahnten Zahnradpaares beim Durchlaufen des Kontakts

Abb.: Gesamt-Federsteifigkeit einer Gerad- und einer Schrägverzahnung beim Durchlaufen des Eingriffs

Bei der Gesamtfedersteifigkeit ist die Zahnfedersteifigkeit zweier Zahnräder im Eingriff. Die Lastaufteilung auf mehrere gleichzeitig im Eingriff befindliche Zähne ist berücksichtigt. Dabei ist der Wert nichtlinear über der Last als auch veränderlich beim Durchlauf des Eingriffs. Der zeitliche Mittelwert der veränderlichen Verzahungssteifigkeit wird mit c_gamma bezeichnet.

Stoßanregung

Durch die Kraftübertragung einerseits und die Elastizität der Zähne andererseits verbiegen sich die belasteten Zähne im Eingriff, eine elastische Zahnverformung findet statt. Diese bewirkt infolge eine Verlagerung der Zahnflanken, wobei die Flanke des getriebenen Rades auf die Flanke des Antriebsrades stößt. Der Eingriffsstoß passiert also aufgrund der Zahnverformungen und -verlagerungen unter Last, die wiederum auf die Elastizität der Zähne gegeneinander zurückzuführen sind.

Abb.: Durch Zahndeformation unter Lasteinfluss kommt es zum Eingriffsstoß

Die Intensität des Stoßes ist von Belastung und Drehgeschwindigkeit abhängig. Wie zu erwarten wird der Stoßimpuls unter zunehmender Last stärker. Außerdem beeinflussen Fertigungsfehler die Stoßanregung maßgeblich. Durch gezielte Profilkorrekturen kann der Eingriffsstoß deshalb merklich reduziert werden. Er ist heutzutage bei fehlerfreien Verzahnungen energiearm.

Von geringer Bedeutung ist der sogenannte Austrittsstoß oder Austrittsimpuls. Er tritt auf, wenn beim Austritt eines Zahnes der darauffolgende Zahn die gesamte Last übertragen bekommt. Im Vergleich zum Eingriffsstoß hat der Austrittsimpuls bei der Geräuschanregung nur minimalen Einfluss.

Einige weitere Erregerquellen beeinflussen die Schwingungsanregung von Verzahnungen in vergleichsweise geringerem Ausmaß: Der sogenannte Reibwechselimpuls entsteht im Wälzpunkt der Zahnflanken, wenn Gleitreibung in Rollreibung übergeht. Er tritt ebenso im Takt der Zahneingriffsfrequenz auf.

Das Gleiten der Zahnflanken beschreibt eine Gleitbewegung, die sich der Wälzbewegung der Zahnräder überlagert. Bestimmte Frequenzen treten jedoch nicht hervor.

Ferner spielen noch Oberflächenstruktur und Rauheit der Zahnflanken eine Rolle.

Verzahnungsfehler und -schäden

Die Betrachtung des Schwingungsverhaltens im fehlerfreien Fall ist allein nicht ausreichend, denn in der praktischen Anwendung kommt es unvermeidlich zu Abweichungen im Zahneingriff. Kleine Verzahnungskorrekturen und Flankenformänderungen, wie zum Beispiel eine Konturabweichung von der idealen Evolventengeometrie, sind zum Teil beabsichtigt, um die nötige Tragfähigkeit zu gewährleisten. Zusätzlich entstehen durch Fertigung und Montage aber auch Fehler oder sogar Zahnschäden, die sich auf die Schwingungsemissionen maßgeblich auswirken können. Zum besseren Verständnis ist vorerst eine Separation der Begriffe „Fehler“ und „Schäden“ sinnvoll. Im Anschluss wird ein Überblick über Fehlerarten bei Verzahnungen gegeben.

Fehlerbedingte Erregungen

Bei Verzahnungsfehlern unterscheidet man grundsätzlich Fertigungsfehler und Montagefehler. Fertigungsfehler, die bereits vor der Montage entstehen, sind beispielsweise Flankenform- und Flankenlinienabweichungen, Teilungsabweichungen und Eingriffswinkelfehler. Zu Montagefehlern zählt man hauptsächlich Rundlauf- und Ausrichtungsfehler, fehlerhafte Achsenlage.

Schadensbedingte Erregungen

Daniel Bader definiert in „Eine flexible akustische Messmethode zur Detektierung von verzahnungstechnischen Problemen“ einen Schaden grundsätzlich als „eine Veränderung an einem Bauteil, durch die seine Funktion beeinträchtigt oder unmöglich gemacht wird“. Schäden bei Verzahnungen können durch Fertigung oder Montage entstehen, wie zum Beispiel Kratzer, Schlagstellen und Grate. Die meisten sind jedoch betrieblich bedingt, sie werden während der Lebensdauer der Verzahnung durch Überlastung oder Materialermüdung hervorgerufen.

Pittings

Starke Beanspruchung kann bei Verzahnungen zu Verformung der Zahnflanken führen, dabei entstehen in Gleitrichtung Zungen, die aufgrund der in Gegenrichtung erfolgenden Wälzbewegung leicht abbrechen. Bei Pitting, auch Grübchenbildung genannt, handelt es sich also um Ermüdungsschäden, die hauptsächlich an den Fußflanken vorkommen, da dort die Gleitgeschwindigkeit ihr Maximum erreicht. Kleine, flache Grübchen sind dagegen meistens auf nachteilige Oberflächengüte und Schmierungszustand zurückzuführen.

Abb.: überlastungsbedingte kleine Grübchen werden als Pittings bezeichnet

Abplatzer

Abplatzer sind sprödbruchartige Ausbrüche aus der Zahnflanke, jedoch großflächiger als Pitting. Die Entstehung kann durch Werkstofffehler, Eigenspannungen im Zahn sowie durch Wärmebehandlungsmängel begründet sein.

Abb.: Abplatzer … großflächiger als Pittings

Zahnanrisse

Risse an Zähnen entstehen durch Mängel in der Herstellung. Meistens sind Werkstofffehler, wie z. B. eine scharfe Kerbe, dafür verantwortlich, auch können sich Schleifrisse durch inkorrekte Schleifeinstellungen aufgrund nicht zulässiger Wärmebehandlungen ausbilden. Entstehen Risse am Zahnfuß, können diese zu einem Zahnbruch führen.

Zahnbruch

Unter Zahnbruch versteht man das Herausbrechen ganzer Zähne oder großer Zahnteile. Eine Unterscheidung zwischen Gewaltbruch und Dauerbruch (Ermüdungsbruch) ist üblich. Man spricht von einem Gewaltbruch, wenn der Bruch aufgrund falschen Einsatzes erfolgt oder das Blockieren anderer Bauteile Kräfte hervorruft, die zur Überbeanspruchung des Materials und damit in weiterer Folge zu einem Bruch führen. Ein Dauerbruch dagegen passiert nach längerer Laufzeit, wenn Verzahnungen oberhalb der Dauerfestigkeit des Zahnes betrieben werden. Häufig sind andere Fehler, wie Kerben oder Risse, mitverantwortlich, da sie die Dauerfestigkeit des Zahns verringern können. Der Dauerbruch tritt ein, wenn die Belastung nicht mehr von der Querschnittsfläche übertragen werden kann.

Abb.: Zahnbruch

Warmfressen

Warmfressen, auch als Fresser bezeichnet, entsteht nahe des Zahnkopfes oder -fußes z. B. durch hohe Gleitgeschwindigkeiten. Durch Überschreiten der Grenztemperatur kann es zur kurzzeitigen Verschweißung der Zahnflanken kommen, die durch die sofortige Trennung zu Materialausbrüchen führt. Optisch sind Fresser porige Streifen, man zählt sie jedoch zu den eher selten vorkommenden Zahnschäden.

Abb.: Warmfressen lässt sich optisch als porige Streifen beschreiben

Verschleiß

Verschleiß ist fortschreitender Materialverlust an der Oberfläche. Er entsteht durch die Relativbewegung der Flanken zueinander und tritt zuerst an der Kopf- bzw. Fußflanke auf, da dort die Gleitgeschwindigkeit am größten ist. Im ersten Stadium spricht man von Einlaufverschleiß, nach Inbetriebnahme lässt sich ein Abtragen der Rauigkeitsspitzen beobachten. Werden diese Materialteilchen nicht ausgefiltert sondern bleiben im Schmiermedium enthalten, wird der Verschleiß weiterhin begünstigt. In späteren Verschleißstadien kann die Geometrie der Zahnflanken verändert werden, wodurch die Lebendauer der Zahnräder herabgesetzt wird.